UPDATE:2025/07/29

【電子科1年生】AED講習会

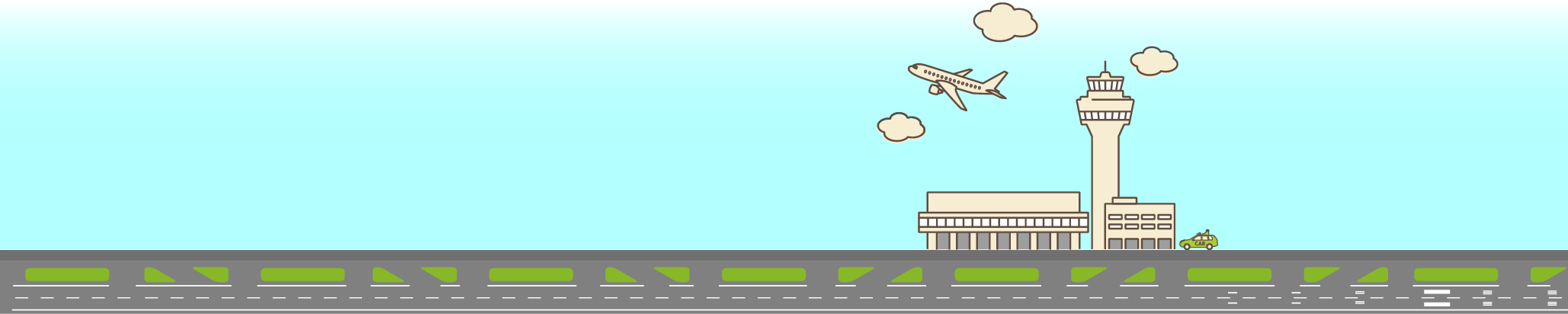

AED(自動体外式除細動器)は、学生・教職員等に心停止などの事態が発生した際、救命処置を行うことを目的として校舎に設置されています。

先日は泉佐野消防署救急隊の方を講師にお招きし、AED操作方法講習会を行いました。

講習会ではAEDの操作方法以外にも、人工呼吸や心臓マッサージ等の救命活動全般についての講義が行われ、参加者は緊急時に一刻も早く救命措置が行えるよう、熱心に受講していました。

参加した学生からは「いざという時に動ける自信が付いた」「今までAEDを触ったことがなかったため、良い経験になった」などの感想があり、有意義な講習会となりました。

UPDATE:2025/07/19

【電子科2年生】航空通信システム理論の授業風景

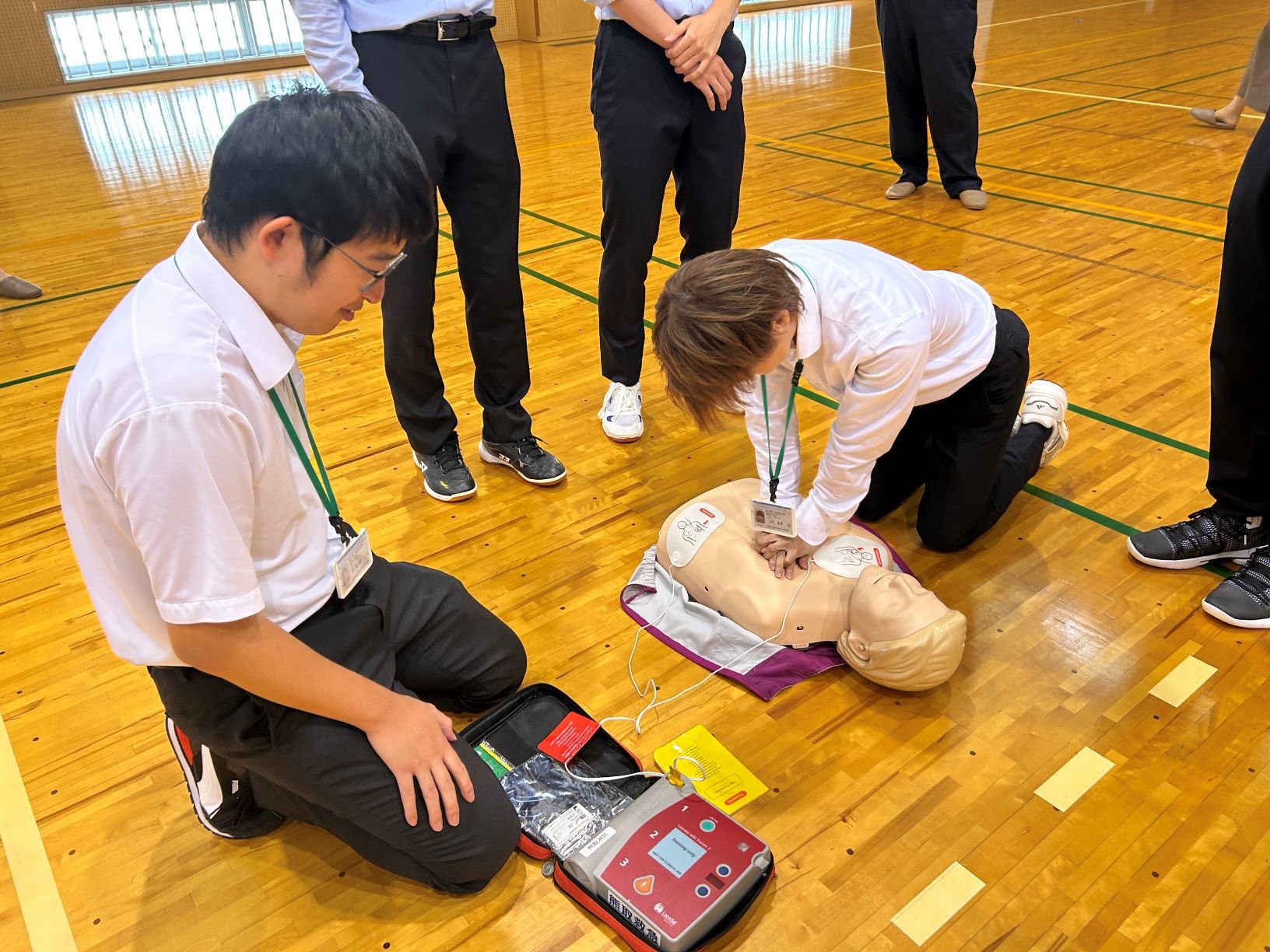

航空通信システム理論は、航空機と航空管制官が通信する際に使用する機器(航空通信システム)を学習する科目であり、重要な科目の1つです。

航空通信システムは、管制官が航空機とコンタクトを取るために使用する管制卓を含む様々な装置を本校ではじっくり時間をかけて学習していきます。

航空保安大学校卒業後は、各空港等の航空管制技術官として実際の機器を維持・管理していくことから、学生たちは長時間の講義でもしっかりとメモを取りながら一生懸命に聞き入ります。

講義の資料は学校から貸与されるPCでも見ることができ、学習しやすい環境となっています。

講義内では航空通信システムの仕組みや各装置間の繋がりを示す系統図に関する課題が出題され、教官に指名された学生は自分の解答を黒板に記載した上でしっかりと他の学生に説明し、学生全体で理解を深めていきます。

授業の中では学生同士で話し合う場面も見られ、少しずつ航空管制技術官となる自覚が芽生えてきました。

UPDATE:2025/07/16

【航空電子科1年生】航空管制技術官の業務紹介

航空電子科の1年生も入学して3ヶ月が経ち、徐々に航空保安業務をイメージ出来てきました。

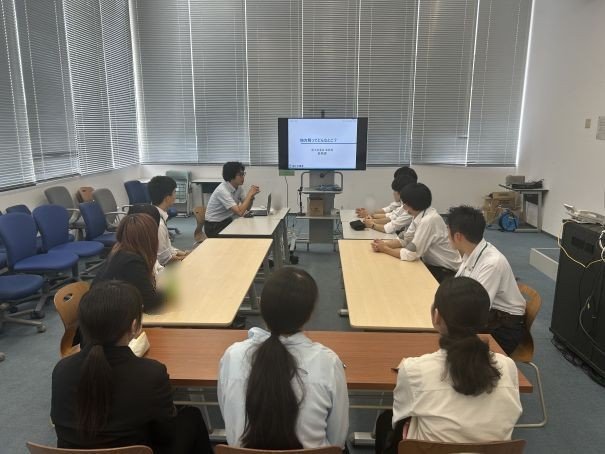

そんな中で本日は航空管制技術官の職場と業務について、航空管制技術官の先輩でもある経験豊富な教官達から説明を受けていきます。

今回は学生たちが3つのグループに分かれ、教官達が用意する6つの会場を回って職場説明を聞いていくフィールドワークの形式をとりました。

卒業後に配属される空港や航空交通管制部での仕事や勤務体系などの話は、みんな興味津々で聞きいります。

航空管制技術官の現場の仕事だけではなく、私たちの組織の頂点である国土交通省航空局や東京と大阪にある配下の地方航空局の仕事についても話を聞きました。

性能評価センターの仕事は外国の通信事業者との調整で英語が求められる説明があり、英語が苦手な学生たちの反応は今ひとつでした。

飛行検査官の説明では飛行機好きの学生が興味を示して、教官の話を食い入るように聞いてくれました。

- 最後に在学中に選考が行われる「システム専門官」についてです。

教官の説明を受けて学生たちからも質問が飛び交いました。

- 校内には教官以外にも研修実習機材の整備・維持管理で働く航空管制技術官の先輩から勤務体系や具体的な業務、職場の雰囲気を聞いて、また少し航空管制技術官に近づけました。

UPDATE:2025/07/09

令和7年度航空交通管制技術職員基礎研修が修了

航空交通管制技術職員基礎研修は、第2級陸上無線技術士以上の資格所持者を対象として新規採用された職員の研修です。2年間の航空電子科学生とは違い3ヶ月間という短い期間で、航空管制技術官となるために必要な基礎知識や技能を身につけます。

令和8年度採用情報はこちら

4月~6月の期間で実施され、今年度の研修生も無事研修を修了することが出来ました。

「着陸装置」の実技では研修期間終盤の授業ということもあり、研修生は真剣なまなざしで授業に取り組みます。

- 「航法装置」の実技では、航空管制技術官として必要な測定技能を身につけるための訓練を行いました。

- 「ツバサノシゴト(国土交通省航空局交通管制部)」では航空管制技術官が管理する装置を詳しく説明されています。

- 6月30日には閉講式が執り行われ、研修生は現場に配属されることになります。

- そして7月1日からは管制技術官になるための新しい訓練が始まります。

- これからも元気に頑張って下さい!!