航空管制システムは、様々なコンピュータにより構成されており、航空管制技術官はコンピュータシステムについて深い知識が求められます。このため航空電子科学生は、2年間にわたり6科目の情報処理系科目を学習します。航空電子科1年生にとって初めての情報処理系科目となるコンピュータシステム基礎Ⅰは、コンピュータの構成要素及びハードウェア等について学習します。

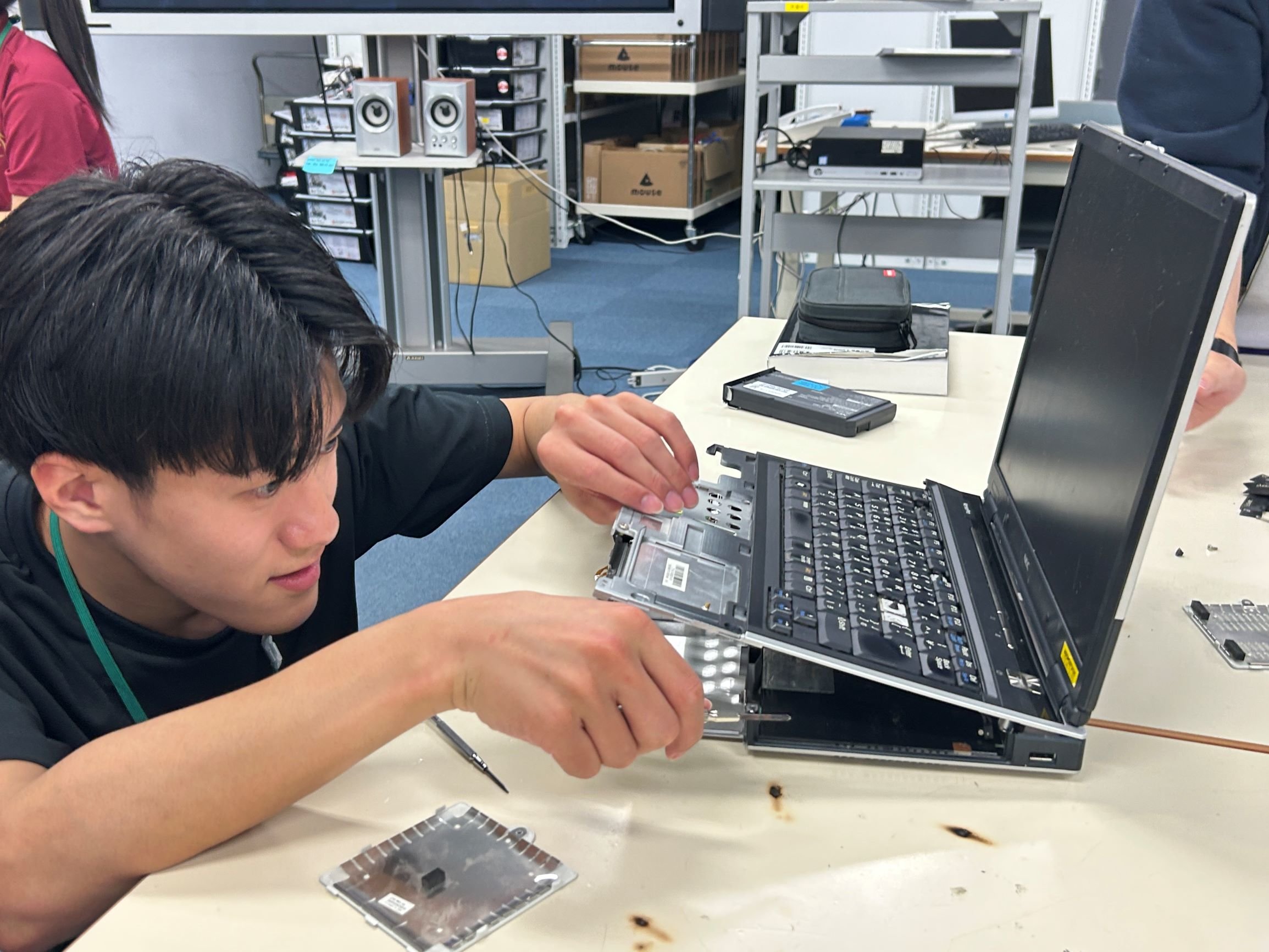

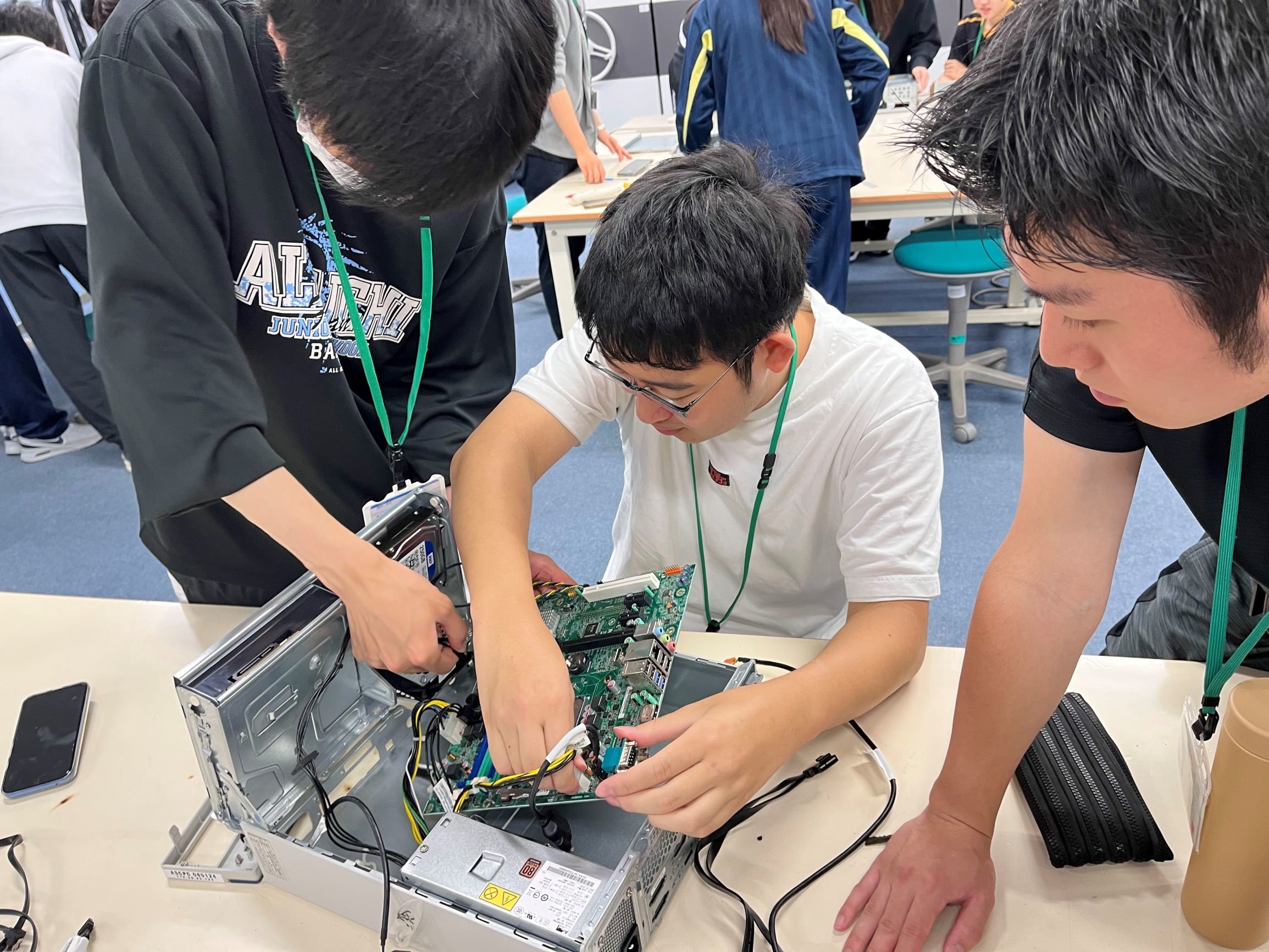

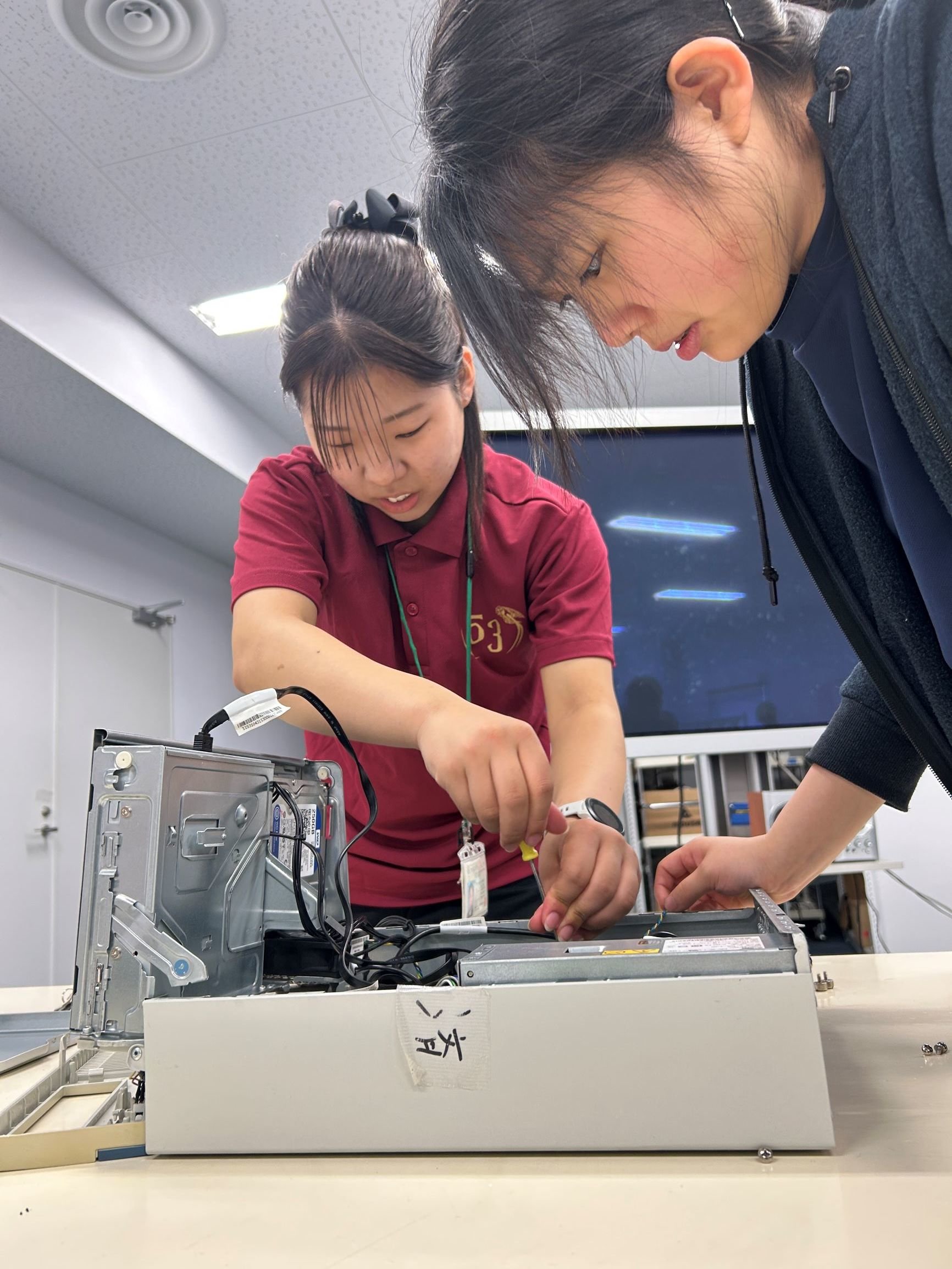

コンピュータの構成について概要を学んだ後に、本日は実際のパソコンを分解し組み立てることでコンピュータの理解を深めることを目的とした実習を行いました。

- 実習用のパソコンを自分の手で分解することで、「なぜこうなっているのか?」という疑問や探求心が生まれ、学びへのモチベーションが高まったようです。

- 実習中は、パソコンを得意とする学生がパソコン初心者の学生にパソコンの取り扱いや構成について教える場面もあり、当初はコンピュータに苦手意識を持っていた学生も「コンピュータへの心理的なハードルが下がりました!」との声が聞こえました。

無線機器学は、無線通信の基礎理論や変調方式、具体的な電子回路について学習し、これらを踏まえて様々な無線送受信機の動作及び測定方法を習得します。学習する範囲は、AM・FM送受信機、デジタル無線通信、衛星通信方式、携帯電話などの移動体通信、デジタルテレビ、そして航空管制に利用されるレーダーや航法装置など非常に多岐にわたります。

そのため、1年時の冬から2年時の7月までの8ヶ月にわたって学習することとなり、航空電子科内で最多時限数を誇る科目となっています。

- 航空電子科では第2級陸上無線技術士(国家試験)の取得を在学中に求められます。試験科目の1つである【無線工学A】に合格するためにも、無線機器学は必要な知識となります。

国家試験は授業で基礎的な理論を学んだ後、問題を繰り返し解いて知識を定着させることが合格への近道です。

試験合格を目指して教官手製の問題集が学生に配られ、繰り返し問題に向き合います。

国家試験は7月上旬、あと1ヶ月を切りました。

頑張れ電子科2年生!